Jubiläum 55 Jahre Theologie im Fernkurs; Bild: Bernhard Rauh

Weitere Artikel aus der Rubrik

Neues vom Fernkurs

Neues vom Fernkurs

Jubiläum 55 Jahre Theologie im Fernkurs; Bild: Bernhard Rauh

55 Jahre Theologie im Fernkurs

11. August 2025

Jubiläum 55 Jahre Theologie im Fernkurs; Bild: Bernhard Rauh

Jubiläum 55 Jahre Theologie im Fernkurs; Bild: Bernhard Rauh

Im Mai 1970 fiel der Startschuss für den ersten Grundkurs von Theologie im Fernkurs. Aus Anlass dieses Jubiläums möchte der folgende Beitrag einen Blick auf die Anfänge werfen und dabei auch der inhaltlich-theologischen und didaktischen Idee hinter Theologie im Fernkurs auf die Spur kommen.

Um das Anliegen und die Konzeption von Theologie im Fernkurs zu verstehen, ist das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) der entscheidende Schlüssel. Das Konzil hatte die Rolle der Laien gestärkt und herausgestellt, dass „das Apostolat der Laien, das in deren christlicher Berufung selbst seinen Ursprung hat, […] in der Kirche niemals fehlen“ (AA 1) kann. Um diesen eigenständigen Beitrag zur Sendung der Kirche (vgl. AA 2) angemessen ausüben zu können, sollen Laien über eine entsprechende „Bildung zum Apostolat“ verfügen: „Eine solche verlangen nicht nur der stetige geistliche und geistige Fortschritt des Laien selbst, sondern auch die verschiedenen Sachbereiche, Personen und Aufgaben, denen sich sein Wirken anpassen muß“ (AA 28). Sie umfasst „[a]ußer der geistlichen Bildung […] eine gründliche theoretische Unterweisung […], und zwar eine theologische, ethische, philosophische“ (AA 29). Diese Stärkung der Laien wird beispielsweise in der Kirchenkonstitution grundgelegt, indem die Konzilsväter davon sprechen, dass das prophetische Amt Christi nicht nur durch die Hierarchie ausgeübt wird, „sondern auch durch die Laien. Sie bestellt er deshalb zu Zeugen und rüstet sie mit dem Glaubenssinn und der Gnade des Wortes aus […], damit die Kraft des Evangeliums im alltäglichen Familien- und Gesellschaftsleben aufleuchte“ (LG 35). Daher sollen „die Laien sich um eine tiefere Kenntnis der geoffenbarten Wahrheit bemühen“ (ebd.; vgl. LG 12, DV 8).

Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland („Würzburger Synode“), die ab 1971 im Dom zu Würzburg tagte, um die Beschlüsse des Konzils in den deutschen Kontext umzusetzen, betonte „die verantwortliche Mitwirkung jedes Einzelnen sowie aller Getauften und Gefirmten zusammen an der Heilssendung Christi und der Kirche in martyria, koinonia, leiturgia und diakonia“1, zu der sie durch die verschiedenen Charismen befähigt werden. Für den Bereich der Katechese wurde daher im Arbeitspapier zum Katechetischen Wirken der Kirche festgehalten, dass die „Träger des katechetischen Dienstes […] nicht zuerst die Inhaber bestimmter Ämter, sondern die Gläubigen in ihrer Gesamtheit“ sind. Daher sei es notwendig, innerhalb einer Gemeinde die katechetischen Charismen zu entdecken und zu fördern. Das setzt voraus, dass auch Ehrenamtliche in die Katechese eingebunden werden, wobei „die ehrenamtlichen Mitarbeiter keineswegs Lückenbüßer“ sind, „sondern sie bilden in ihrer Gesamtheit ein wichtiges Strukturelement.“2

Um das Bedürfnis nach entsprechender theologischer Bildung und Befähigung zur Kommunikation im Glauben zu stillen, wurden Kurse für Laien angeboten. Auf die Herausforderung einer heterogenen, meist berufstätigen bzw. stark in die Familie eingebundenen Zielgruppe konnte am besten mit einem Fernkurs reagiert werden, der weitgehend örtlich und zeitlich flexibel zu erarbeiten war. Hierfür gab es bereits Vorläufer: In Österreich wurde 1950 ein „Fernkurs für theologische Laienbildung“ eingerichtet.3 Bis 1965 konnte dieses Angebot 6816 Teilnehmende verzeichnen, darunter 2211 Personen aus dem Ausland, größtenteils aus der BRD. Für sie wurden eigene Studienwochen in Königstein im Taunus und in Bühl in Baden angeboten.4 In der Schweiz starteten 1954 „Theologische Kurse für Laien“, die alternativ zu einem klassischen Vorlesungsprogramm vor Ort auch als Fernkurs absolviert werden konnten.5 Auf dem Gebiet der DDR begann 1961 im Erzbischöflichen Amt Görlitz ein siebenmonatiger Fernkurs zum Thema „Die Lehre von Jesus Christus“, von dem man sich „zugleich mit der Erweiterung des Glaubenswissens eine Stärkung christlichen Bewusstseins und christlicher Lebensführung in Beruf, Familie und Gesellschaft“ erhoffte.6 In der BRD wurden ab 1961 von der Frauenjugend im Bund der Deutschen Katholischen Jugend theologische Fernkurse angeboten, die sich an Gruppenleiterinnen und interessierte Mitglieder (ab 1967 auch an Männer) richteten. Die Fernkurse umfassten 36 Lehrbriefen und drei Studienwochen, waren im Zeitraum von zwei Jahren zu studieren und zielten darauf ab, „über den Glauben Auskunft geben zu können, zu Glaubensgesprächen in der Familie zu befähigen und zur Verlebendigung der Gemeinde beitragen zu können“7. Das Abschlusszeugnis ermöglichte das Weiterstudium in einem katechetischen Fernkurs. Seitens der Deutschen Bischöfe wurde dessen Absolventinnen ein „kirchliches Diplom für laienapostolische Tätigkeit“ verliehen, „das […] die Befähigung zuerkennt, beim Erstbeicht- und Erstkommunionunterricht mitzuwirken, Firmunterricht zu erteilen, in der Glaubensunterweisung der Jugend im außerschulischen Bereich mitzuarbeiten und in besonderen Fällen auch Religionsunterricht auf der Unterstufe der katholischen Volksschule nebenamtlich zu erteilen.“8

Als man in den Jahren nach dem Konzil nach einer bundesweiten Lösung für ein breit adressiertes theologisches Fernkursangebot suchte, kam die 1950 gegründete Akademie Domschule Würzburg in den Blick. Dort wurden seit 1964 theologische Abendkurse abgehalten, die Vorlesungen, Diskussionen und nachgelieferte Skripten anboten und einen Zeitraum von zwei Jahren umfassten. Ein religionspädagogischer Kurs konnte sich anschließen.9 Die Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) beschloss nach vorausgehenden Sondierungen 1967, die Domschule mit der Vorbereitung der Einführung eines theologischen Fernkurses für Laien zu beauftragen. Nach weiteren Planungen wurde schließlich auf der Vollversammlung der DBK im Herbst 1969 der Beschluss gefasst, die Domschule endgültig mit der Einführung dieses Kurses zu beauftragen. Im Mai 1970 begannen dann über 700 Personen ihr Fernstudium im ersten Grundkurs.10

Der erste Lehrbrief des Grundkurses 1970 zum Thema „Der Mensch dieser Zeit – Seine Größe und seine Grenzen“ (Autor: Eugen Biser); Quelle: Theologie im Fernkurs

Die Grundidee einer „Theologie von Fachleuten mit Laien“11 spiegelt sich in der dialogischen Konzeption des ersten Grundkurses wider, die auf dem Offenbarungsverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils (vgl. DV 2-6) fußt: „Christlicher Glaube als Frage und Antwort geht über den Bereich des einfach Lernbaren hinaus, wenn er auch lernbare Elemente einschließt. Der Gott des christlichen Glaubens wollte […] in seiner Offenbarung dem Menschen ja nicht einfach ein Lehrsystem bestimmter Wahrheiten vermitteln. Er trat vielmehr – so sieht es die Heilige Schrift – zum Menschen in ein Verhältnis von Anrede und Erwiderung, von Anspruch und Antwort, von Gabe und entgegnender Hingabe. Man könnte auch sagen – in einem sehr gefüllten Sinn dieses Wortes: Gott eröffnete ein Gespräch, einen Dialog mit den Menschen. So mag auch Theologie als systematisches Durchdenken des christlichen Glaubens aus einem Dialog hervorgehen, aus einem vor allem hörenden Dialog mit der Offenbarung Gottes, einem Dialog mit der Zeit, an die sich diese Offenbarung wendet und einem Dialog der auf die Kirche hörenden Theologen untereinander.“12

Gruppenarbeit auf einer Studienveranstaltung von Theologie im Fernkurs; Quelle: Theologie im Fernkurs

Neben der Begegnung von Fachleuten und Studierenden im Rahmen von Studienveranstaltungen vor Ort kommt dem Lehrmaterial eine entscheidende Bedeutung in diesem Dialog zu. Die Lehrtexte wurden in Form von Lehrbriefen fernstudiendidaktisch aufbereitet. Bedingt durch die besondere Situation des Fernunterrichts ist dieses Medium „Lehrer, Lehrbuch, Unterrichtsgespräch, Arbeitshilfe und Gedächtnisstütze in einem“13. Für das Abfassen der Lehrtexte und für die Studienveranstaltungen gelang es, namhafte Fachvertreterinnen und Fachvertreter aus der akademischen Theologie zu gewinnen, für die das Engagement bei Theologie im Fernkurs nicht selten eine große Bereicherung darstellte. So hält der Dogmatiker Wolfgang Beinert in seinen Erinnerungen fest: „Am wichtigsten für meine Lehrtätigkeit außerhalb der Universität und darüber hinaus für meine gesamte pastorale Tätigkeit ist die Unternehmung ‚Theologie im Fernkurs‘. […] Freundliche Kritiker meiner Werke haben manchmal hervorgehoben, dass meine theologischen Arbeiten gut gegliedert, bildkräftig und relativ leicht verständlich seien. Wenn das zutrifft, dann habe ich dies der Arbeit […] bei ‚Theologie im Fernkurs‘ zu verdanken. Einem so heterogenen Hörerkreis kann man nur gerecht werden, wenn das Glaubenswissen plastisch, klar und einprägsam dargeboten wird.“[14

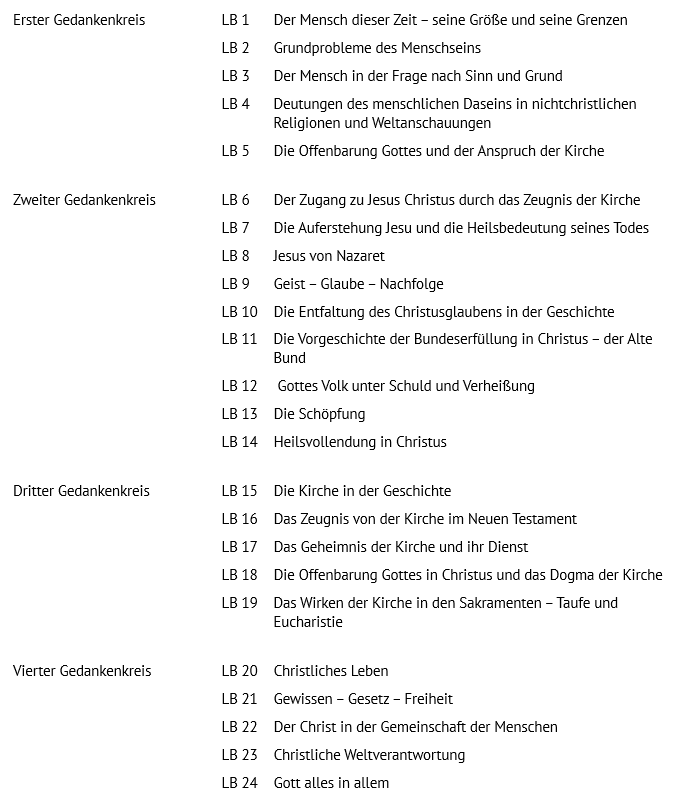

Die Lehrbriefe des ersten Grundkurses

Inhaltlich-konzeptionell setzt der Fernkurs bei den Studierenden und ihrer Lebenswelt an, wie der Einführungslehrbrief zum Grundkurs 1970 festhält: „Der überlieferte christliche Glaube soll in seinem entscheidenden Anspruch, seiner zentralen Verheißung und seinen wichtigsten Inhalten auf die Fragen des heutigen Menschen hin neu durchdacht und möglichst zum Sprechen gebracht werden“15. Daher wollten die verschiedenen Kursstufen keine nach Fächern strukturierte Theologie liefern, wenngleich die einzelnen Disziplinen mit ihren Methoden durchaus präsent waren. Gedacht wurde in verschiedenen Gedankenkreisen (vgl. Abb.) vom Menschen in seiner Zeit her, an den die christliche Offenbarung ergeht (LB 1-5). Die weiteren Gedankenkreise befassen sich mit Gottes Offenbarung und Heilshandeln in Jesus Christus (LB 6-14), mit der Kirche (LB 15-19) und mit dem Leben aus dem Glauben (LB 20-24). Der letzte LB mit dem Titel „Gott alles in allem“ schloss den Kurs mit Blick auf Gott als Grund und Ziel des menschlichen Daseins ab, mit dessen Entfaltung der Kurs begonnen hatte. Mit diesem Konzept sollte der Glaube einer grundlegenden Reflexion unterzogen werden, um zu prüfen, ob er Antwort sein kann „auf unsere Fragen, auf die Fragen unserer geschichtlichen Stunde; eine Antwort, die befreit und erlöst, die in die Gegenwart trifft und so Zukunft eröffnet […]; eine Antwort, die, von geschichtlichem Ballast befreit, doch die ursprünglich und unverfälscht christliche bleibt […] [;] eine Antwort, die sich auch angesichts der wissenschaftlich formulierten Probleme und Einwände dieser Zeit bewährt“16.

Statistik der Einschreibungen seit 1970 pro Kurs (Stand: 15. Juli 2025). Nicht eingeschlossen sind Bezieher spezieller Angebote wie „Studienmaterial Latein“ oder „Wege christlicher Spiritualität“, die inzwischen eingestellt wurden; Quelle: Theologie im Fernkurs

Der erste Grundkurs ist von den theologischen Entwicklungen in Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht zu trennen. Das Konzept einer Theologie als Dialog, die vom Menschen in seiner geschichtlichen Situation, mit seinen Fragen, seiner „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ (GS 1) ausgeht, und ihn zum Apostolat, zur Sprachfähigkeit im Glauben – im Alltag wie im ehren- und hauptamtlichen Dienst in der Kirche – befähigen will, ist konziliare Theologie par excellence.17

Die hohe Nachfrage nach den Kursen zeigt, dass die Gründergestalten von Theologie im Fernkurs auf ein großes Bedürfnis der Zeit reagierten. Dem Grundkurs schloss sich ab 1972 ein Aufbaukurs an. Weitere Kursformate mit Blick auf Religionspädagogik und Pastoral folgten. Seit 1970 haben sich über 63.700 Personen in die verschiedenen Kurse von Theologie im Fernkurs eingeschrieben (vgl. Abb.). Der Wunsch nach der Auseinandersetzung mit Glaubens- und Lebensfragen aus Perspektive der wissenschaftlichen Theologie ist bis heute ungebrochen und findet in von Fachleuten der gegenwärtigen Theologie verfassten Lehrbriefen und interdisziplinär besetzten Studienveranstaltungen Widerhall. In didaktischer Hinsicht wird seit 2015 eine konsequente Digitalisierung des Angebots durchgeführt.18 So wird das 1970 begründete Konzept multimedial ins Heute getragen.

1 P. Stockmann, Meilenstein – Stein des Anstoßes – Gedenkstein. Eine Relecture des Synodenbeschlusses „Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche“, in: R. Freiter/R. Hartmann/J. Schmiedl (Hg.), Die Würzburger Synode. Die Texte neu gelesen, Freiburg i. Br. (Herder) 2013, 251-274; hier: 253.

2 Arbeitspapier: Das katechetische Wirken der Kirche 4, in: Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland. Ergänzungsband: Arbeitspapiere und Sachkommissionen (Offizielle Gesamtausgabe II), Freiburg i. Br. (Herder) 2012, 37-97; hier: 49.

3 Vgl. Fernkurse für theologische Laienbildung, in: Herder-Korrespondenz 9 (1950), 52.

4 Vgl. 25 Jahre „Theologisches Laienjahr“, 15 Jahre „Fernkurs für theologische Laienbildung“, in: Herder-Korrespondenz 19 (1965), 101.

5 Vgl. J. Duss, Theologische Erwachsenenbildung in der Schweiz, in: Erwachsenenbildung 7 (1961), 101-103.

6 Vgl. U. Grelak/P. Pasternack, Parallelwelt. Konfessionelles Bildungswesen in der DDR. Handbuch, Leipzig (Evangelische Verlagsanstalt) 2019, 453f. (Zitate ebd.).

7 M. Wego, Teil 6: Glaube. Der Blick zurück, https://www.bdkj.de/themen/100-jahre-maedchenverbandsarbeit/teil-6-glaube (17.07.2025). Zu weiteren kath. Fernkursen in den 1960er Jahren vgl. R. M. Delling, Der Fernunterricht und seine Probleme, in: Erwachsenenbildung 13 (1967), 15-29; hier: 27.

8 Theologischer Fernkurs, in: Herder-Korrespondenz 18 (1964), 461.

9 Vgl. J. Pretscher, Theologie im Fernkurs – Theologie mit Laien, in: G. Koch/J. Pretscher (Hg.), Würzburgs Domschule in alter und neuer Zeit, Würzburg (Echter) 1990, 106-137; hier: 116-118.

10 Vgl. Pretscher, Theologie im Fernkurs (s. Anm. 9), 121-123.

11 Pretscher, Theologie im Fernkurs (s. Anm. 9), 107.

12 Theologie im Fernkurs (Hg.), Grundkurs. Einführungslehrbrief, Würzburg [1970], 1f.

13 Theologie im Fernkurs (Hg.), Einführungslehrbrief (s. Anm. 12), 11.

14 W. Beinert, Dem Ursprung Zukunft geben. Autobiografische Skizzen, Regensburg (Pustet) 2. Aufl. 2023, 331; 335.

15 Theologie im Fernkurs (Hg.), Einführungslehrbrief (s. Anm. 12), 3.

16 Theologie im Fernkurs (Hg.), Einführungslehrbrief (s. Anm. 12), 3.

17 Vgl. U. Leimguber, Theologie für alle! Theologische Bildung im Kontext von Glaubenskommunikation und „Laienapostolat“, in: T. Franz (Hg.), Theologie für alle. 50 Jahre Theologie im Fernkurs, Würzburg 2020, 19-44; hier: 26.

18 Vgl. Einführung von E-Learning bei „Theologie im Fernkurs“, in: Im Blickpunkt 48 (2015), 7.

Dr. Daniel Greb ist Studienleiter bei Theologie im Fernkurs.