Sven Lachmann auf Pixabay

Darf man Tiere schlachten und essen?

01. Januar 2025

Sven Lachmann auf Pixabay

Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Fleischalternativen steigt weltweit, und dieser Trend ist in Deutschland besonders stark zu spüren: Supermärkte führen oft eine breite Palette an Bratlingen, Nuggets oder Würstchen auf Milchbasis oder auf der Basis von pflanzlichen Zutaten wie Soja, Erbsen oder Rote Bete. Die Motivation, auf den Genuss von Fleisch zu verzichten, liegt bei vielen Menschen im tierethischen Bereich, denn sie lehnen die moderne Massentierhaltung, problematische Schlachtbedingungen oder überhaupt die Tötung von Tieren zum Zwecke des Fleischverzehrs ab. Viele Argumente, die in den zeitgenössischen Diskursen angeführt werden, sind jedoch keineswegs neu, sondern finden sich bereits in der griechisch-römischen Philosophie. Ein besonders prominentes und engagiertes Plädoyer für eine fleischlose Lebensweise ist die Schrift „Über den Fleischverzehr“ (Perí sarkophagías) des griechischen Philosophen Plutarch (ca. 50–120 n. Chr.).

Antike Philosophie und Fleischverzehr

In der antiken Philosophie dominierte die eher tierfeindliche Haltung der Stoiker, die über die christliche Spätantike und das Mittelalter bis in die Neuzeit hinein wirkte. Die Stoiker machten den Besitz von Vernunft am syntaktisch strukturierten Sprachvermögen (lógos) fest: Nur der Mensch habe Vernunft und Sprache, die übrigen Lebewesen seien dagegen áloga, sprachlos bzw. unvernünftig. Sie hätten keine Wahl zwischen Tugend und Schlechtigkeit, könnten nicht frei urteilen und frei handeln, und daher bestehe auch keine Rechtsgemeinschaft zwischen Tieren und Menschen. Menschen dürften Tiere für ihre eigenen Zwecke nutzen und so auch töten und essen. Plutarch dagegen war stark von der platonischen Philosophie beeinflusst und vertrat gegen den tierfeindlichen stoischen Mainstream die Vorstellung, dass auch Tiere Vernunft besäßen, dass Menschen ihnen gegenüber moralische Verpflichtungen hätten und sie daher nicht einfach zum Zwecke der Ernährung töten dürften. Diese pro-vegetarische Haltung teilte Plutarch mit der pythagoräischen Philosophie, für die die Reinkarnationslehre eine zentrale Rolle spielte: Man glaubte, dass die Seelen von Menschen in Tierkörpern wiedergeboren werden könnten und dass daher die Gefahr bestehe, einen verstorbenen und reinkarnierten Freund oder Verwandten zu töten und zu essen.

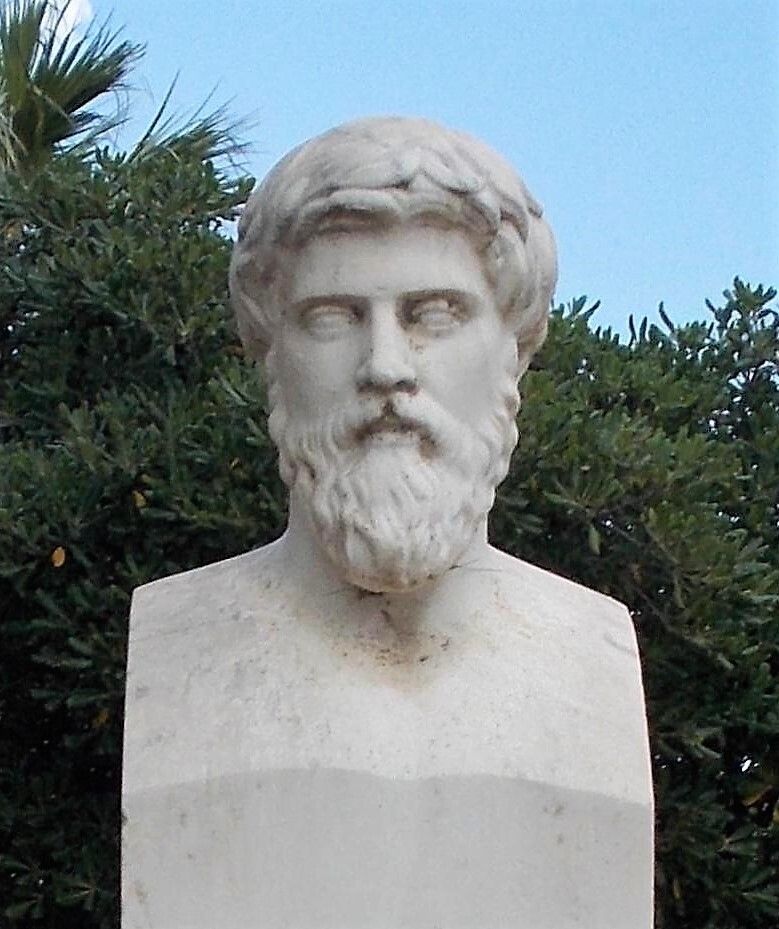

Büste Plutarch von Chäronea; Bild: User:Odysses, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Innerhalb des sehr umfangreichen Œuvres des Plutarch gehört die Schrift „Über den Fleischverzehr“, die leider nicht vollständig erhalten ist, zu den ethischen Schriften. Ihr starkes, bisweilen übertrieben wirkendes rhetorisches Pathos hat manche Forscher*innen daran zweifeln lassen, dass Plutarch es mit seinen Argumenten gegen die Tiertötung und den Fleischverzehr ernst meint. Dem lässt sich jedoch entgegenhalten, dass er ähnliche Argumente auch in anderen seiner Schriften vertritt und dass er rhetorische Mittel und drastische Beschreibungen gezielt nutzt, um seiner Argumentation gegen den Fleischverzehr Gewicht zu verleihen.

Plutarch beginnt mit einem psychologischen, überraschend modern wirkenden Argument gegen den Fleischgenuss, nämlich mit dem Ekelargument: Fleischverzehr sei ekelhaft und abscheulich. Dabei setzt er auf drastische Schockeffekte, wie die folgende Textpassage zeigt:

"Ich dagegen möchte wissen, welche Leidenschaft, welche Gemütsstimmung oder welcher vernünftige Grund den Menschen bestimmte, der zuerst Mordblut mit dem Munde berührte und das Fleisch eines toten Tieres an seine Lippen brachte, welcher tote und halbverweste Körper auf die Tische setzte und ferner die Stücke als Zukost und Leckerbissen bezeichnete, die kurz zuvor noch brüllten und schrien, sich bewegten und sahen. Wie konnte das Auge das Blutbad ertragen, während [die Tiere] geschlachtet, gehäutet und zerstückelt wurden, wie konnte der Geruchssinn die Ausdünstung ertragen, wie konnte der Gaumen nicht zurückschrecken vor der Befleckung, wenn er fremde Geschwüre berührte und Säfte und Blutwasser aus tödlichen Wunden sog?"1

Plutarch fährt mit dem Argument fort, dass Fleischverzehr unnötig sei, da die Erde Früchte im Überfluss biete. Außerdem seien die Tiere, die wegen ihres Fleisches getötet würden, gerade nicht die wilden und schädlichen, sondern die zahmen und unschädlichen; diesen Tieren werde durch den Fleischverzehr sozusagen Unrecht getan. Sehr modern wirkt auch das Grausamkeitsargument, das Plutarch ebenso wie das Ekelargument nach allen Regeln rhetorischer Kunst gestaltet:

"Aber nichts beschämt uns, nicht das blühende Aussehen ihrer Haut, nicht die Überzeugungskraft ihrer melodischen Stimme, nicht ihre geistige Gewandtheit, nicht die Reinlichkeit in ihrer Lebensweise und die außerordentliche Klugheit der Armen; sondern für ein kleines Stückchen Fleisch rauben wir ihnen Lebensatem, Sonnenlicht und die Lebenszeit, für die sie geboren und geschaffen sind. Ferner halten wir ihr Schreien und Quieken, das sie von sich geben, für unartikulierte Laute und nicht für Flehen und Bitten und Plädoyers eines jeden, das sagt: „Ich flehe dich nicht in deiner Not, sondern in deinem Übermut an: Töte mich, damit du etwas zu essen hast, aber töte mich nicht, damit du noch leckerer isst.“ O was für eine Grausamkeit!"2

Dieses Grausamkeitsargument steigert Plutarch noch durch den Gedanken, dass viele Tiere sogar umsonst getötet würden, weil auf den Tischen der Reichen viel Essen übrigbleibe und manche Gerichte nur zu Schau und Dekoration aufgetragen würden.

Aber auch für den Menschen selbst ist der Verzehr von Fleisch laut Plutarch nicht förderlich, weil er der menschlichen Natur widerspreche. So verursache die „widernatürliche“ Fleischnahrung dem menschlichen Körper starke Verdauungsbeschwerden, und das Licht der menschlichen Seele werde durch den vom Fleisch übersättigten Körper gleichsam verdunkelt wie durch eine dicke Nebelschicht. Umkehrt könne der Verzicht auf Fleisch den Menschen an Mitmenschlichkeit gewöhnen, denn wer zu nicht-menschlichen Wesen freundlich und gütig sei, werde auch seine Mitmenschen gut behandeln.

Das pythagoräische Argument, dass das Töten und Essen von Tieren zum Verzehr unserer verstorbenen und wiedergeborenen Verwandten führen könne, spricht Plutarch zwar mehrfach an, äußert jedoch auch Bedenken dagegen, denn die Reinkarnationslehre ist seiner Meinung nach nicht mit letzter Sicherheit beweisbar.

Trotz seiner psychologischen, ethischen, moralpädagogischen und sogar medizinischen Argumentation zeigt Plutarch sich in seiner Schrift „Über den Fleischverzehr“ jedoch keineswegs als weltfremder Idealist, der von den Lebensgewohnheiten der meisten Menschen keine Ahnung hat. Für Menschen, die sich so sehr ans Fleischessen gewöhnt haben, dass sie nicht mehr darauf verzichten können, schlägt er eine pragmatische Lösung vor: Sie sollen Tiere auf eine „vernünftige“ Weise töten und essen, indem sie nur in der Not, aber nicht zum Zwecke der Schlemmerei auf Fleischnahrung zurückgreifen, und indem sie auf Tierquälerei bei der Schlachtung und Mast verzichten. Diese pragmatische Haltung gegenüber dem Fleischverzehr zeigt sich auch in anderen Schriften des Plutarch, so dass man ihn wohl kaum als einen vegetarischen Hardliner bezeichnen kann.

Plutarchs tierfreundliche Argumentation wirkte in der neuplatonischen Philosophie stark nach, kaum jedoch in der frühchristlichen Literatur. So wirft etwa der Kirchenvater Augustinus (354–430) die Frage auf, ob man das Gebot „Du sollst nicht töten“ auch auf Tiere oder gar Pflanzen ausweiten müsse, und lehnt diesen Gedanken klar ab: Tiere hätten keine Vernunft und stünden daher auf einer Stufe unterhalb der Menschen; Gott habe die Tiere dem Menschen unterstellt, so dass er sie für seine eigenen Zwecke nutzen und ggf. auch töten könne.3 Umso bemerkenswerter ist daher das überraschend tierfreundliche Zeugnis des Apologetikers Arnobius († 330 n. Chr.), der im Rahmen seiner Argumentation gegen die heidnische Praxis des Tieropfers einen Ochsen eine fiktive Rede halten lässt:4 Der Ochse bezweifelt die Rechtfertigung der Tierschlachtung, die auf der angeblichen Minderwertigkeit und Vernunftlosigkeit der Tiere gegenüber den Menschen beruht, und stellt in Frage, dass man ein unschuldiges Tier schlachten dürfe, um die moralischen Übel von Menschen zu sühnen. Nur weil die Menschen die Laute der Tiere nicht verstünden, bedeute das nicht, dass Tiere nicht vernünftig handeln und sich untereinander nicht sinnvoll verständigen könnten. Die Parallelen zur Schrift des Plutarch sind frappierend, doch die Argumentation für die Tiervernunft und gegen die Tiertötung ist für den Christen Arnobius kein Selbstzweck. Ihm geht es nicht primär um Tierwohl und Vegetarismus, sondern um Polemik gegen heidnische religiöse Praktiken.

1 Vgl. Plutarch, Moralia 993A–C. Die hier abgedruckten deutschen Übersetzungen folgen mit geringfügigen Änderungen C. Weise/M. Vogel (Hgg.), Plutarch: Moralia. Neu gesetzt und behutsam revidiert nach der Ausgabe Griechische Prosaiker in neuen Übersetzungen, hrsg. von C.N. von Osiander und G. Schwab, Stuttgart, 1828–1861, Bd. 1 und 2, Wiesbaden 2012.

2 Vgl. Plutarch, Moralia 994D–E.

3 Vgl. Augustinus, De civitate dei („Über den Gottesstaat“) 1,20.

4 Vgl. Arnobius, Adversus nationes („Gegen die Heiden“) 7,9.

Dr. Hedwig Schmalzgruber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Klassische Philologie am Institut für Antike der Universität Graz. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Mensch-Tier-Beziehungen in der griechisch-römischen Antike und frühchristliche lateinische Literatur.