In schwierigen Entscheidungen berufen wir uns gern auf unser Gewissen. Es scheint eine innere Stimme zu sein, die uns immer genau und zuverlässig sagt, was wir tun und was wir lassen sollen, was gut und was schlecht ist. Die unantastbare Würde des Menschen hängt damit zusammen, dass sich in seinem Gewissen ein unbedingter sittlicher Anspruch meldet. Auch die christliche Tradition – nicht zuletzt das Zweite Vatikanische Konzil – hat davon gesprochen, dass der Mensch in seinem Gewissen die Stimme Gottes vernehmen könne, die ihn zum Tun des Guten und zum Unterlassen des Bösen auffordert. Die Gewissensfreiheit des Einzelnen gehört entsprechend zu den zentralen Grundrechten des Menschen.

Doch, so verbreitet die Berufung auf das eigene Gewissen ist und so hoch seine Bedeutung eingeschätzt wird, so sehr wird die Verlässlichkeit dieser inneren Stimme auch in Zweifel gezogen. Wird das Urteil unseres Gewissens nicht doch durch unsere Erziehung und damit durch gesellschaftliche Konvention geprägt? Liegen nicht verinnerlichte Ängste und Strafandrohungen zu Grunde? Ist das, was wir als sittlichen Anspruch erfahren, nicht Resultat von Überlebensstrategien, die sich in der Evolution herausgebildet haben? Auch scheint das Gewissen verschiedenen Menschen in derselben Situation oft Unterschiedliches, ja sich Widersprechendes zu sagen. Können wir uns also auf diese innere Stimme verlassen? Kann unser Gewissen nicht auch irren?

1. Gewissensspruch und Gewissensanlage

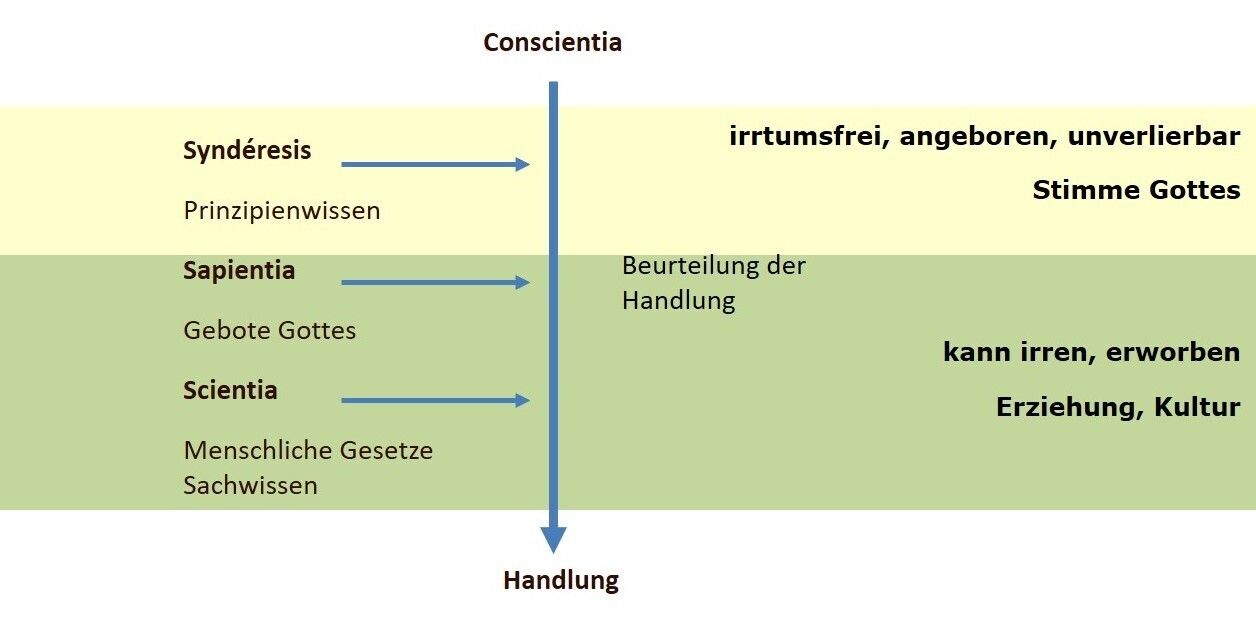

Angesichts solcher Fragen kann es hilfreich sein, auf Überlegungen zurückzugreifen, die bereits in der mittelalterlichen Theologie angestellt wurden. So lassen sich in der Gewissenslehre des Thomas von Aquin, dessen 800. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, Unterscheidungen finden, die Perspektiven für ein heute angemessenes Verständnis des Gewissens geben können. Thomas hat diese Lehre vom Gewissen maßgeblich im Rahmen seiner Schrift De veritate (Über die Wahrheit) entfaltet.1 Grundlegend ist hier die Unterscheidung zwischen dem konkreten Gewissensspruch (conscientia) und der allgemeinen Gewissensanlage (syndéresis). Was ist mit dieser Unterscheidung gemeint?

Wenden wir uns zunächst der conscientia zu. Für Thomas besteht sie darin, unser Wissen auf unsere Handlungen anzuwenden. Das bedeutet zum einen, dass wir – im Sinne des Mit-wissens (con-scientia) oder Bewusstseins – um unser Handeln wissen; wir wissen, dass wir es sind, die handeln, dass es unsere Handlung ist und nicht nur eine zufällige, unwillkürliche Bewegung. Zum anderen hat für Thomas die conscientia die Bedeutung, ausgehend von unserem Wissen unser Handeln moralisch zu beurteilen: entweder bevor wir handeln – das Gewissen ist dann anspornendes oder verpflichtendes Gewissen; oder nachdem wir gehandelt haben – das Gewissen ist dann schlechtes oder gutes, anklagendes oder entschuldigendes Gewissen.

Doch welches Wissen wendet die conscientia auf unser Handeln an, wenn sie es moralisch beurteilt? Thomas unterscheidet dazu drei Arten des Wissens, die in das moralische Urteil mit einfließen: das Wissen der syndéresis, der sapientia und der scientia.

Mit der scientia (Wissen) ist alles konkrete Sachwissen gemeint, Wissen über die Wirklichkeit, wie sich die Dinge verhalten, was für Folgen sie haben, aber auch welche rechtlichen Bestimmungen es gibt. Im moralischen Urteil ist solches Sachwissen unverzichtbar. Ein Arzt, der eine verantwortliche Therapie-Entscheidung treffen will, muss über entsprechende medizinische, biologische und pharmazeutische Kenntnisse verfügen.

Um unser Handeln moralisch zu bewerten, muss aber noch die sapientia (Weisheit) hinzukommen. Damit ist die Einsicht in grundlegende Prinzipien des moralischen Handelns gemeint, etwa die Kenntnis der Gebote Gottes oder andere moralische Grundüberzeugungen. Dazu gehört das Wissen um das Tötungsverbot, den fundamentalen Wert des menschlichen Lebens, das Gebot die Wahrheit zu sagen und die Treue zu wahren; heute könnte man auch die Überzeugung von der Bewahrung der Schöpfung und von der Bewahrung des Friedens durch Gerechtigkeit hinzuzählen.

Thomas kennt aber noch eine dritte Art des Wissens, das der syndéresis, die auch als Urgewissen bezeichnet wird. Gemeint ist damit das Wissen um das Grundprinzip moralischen Handelns überhaupt: Das Gute ist zu tun und das Böse zu meiden. Im Unterschied zum Wissen der sapientia, das bereits inhaltliche Wertvorstellungen und Gebote umfasst, geht es hier um ein rein formales Grundprinzip. Es ist keineswegs überflüssig, sondern grundlegend, weil es uns – auch gegen unsere Neigungen, unseren Egoismus und unsere Bequemlichkeit – auffordert, das Gute auch tatsächlich zu tun und das Böse tatsächlich zu meiden.