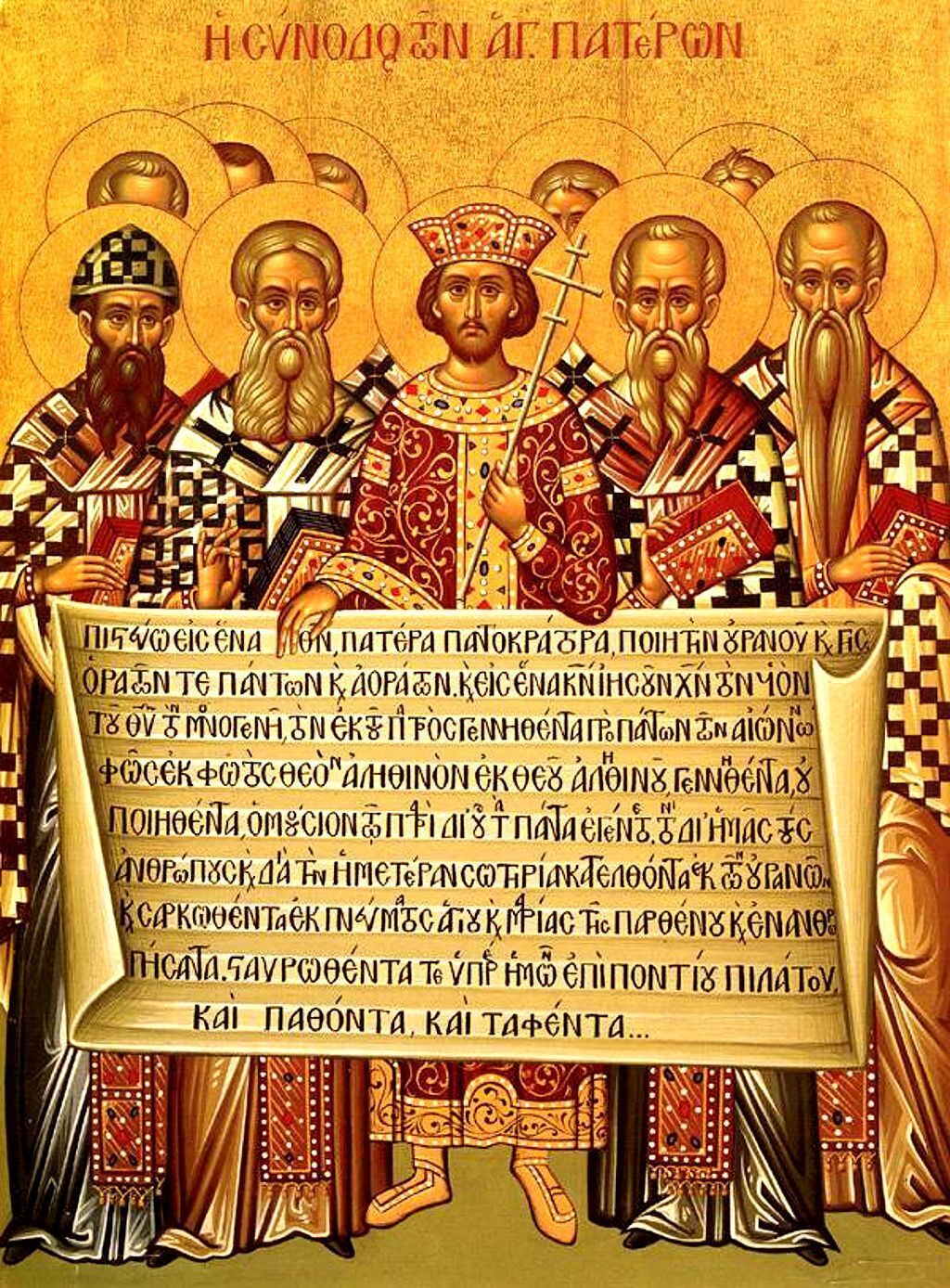

Auf der Versammlung der Bischöfe setzte sich die Position des Alexander von Alexandria durch. Denn sie verabschiedete ein „Glaubensbekenntnis“, in dem unter anderem ausgesagt wurde, dass der göttliche Sohn „aus dem Wesen des Vaters als Einziggeborener“, „aus dem Wesen des Vaters“ und „eines Wesens mit dem Vater“ sei. Es habe deshalb keinen Augenblick in der von Gott begründeten linearen Zeit gegeben, in welcher der Logos nicht existiert habe (COD, 5).

Darüber hinaus formulierte die Synode in ihrem Canon 6 die besonders hervorgehobene Stellung des Bischofs von Alexandria in Ägypten, Libyen und der Pentapolis „entsprechend den alten Gewohnheiten“, da „auch für den Bischof in Rom eine entsprechende Gewohnheit“ bestehe (COD, 8). Ebenso sollten „den Kirchen in Antiochia (…) ihre Vorrechte erhalten“ bleiben (COD, 8). Durch entsprechende Regelungen auf den späteren Synoden von Konstantinopel (381) und Chalcedon (451) sind aus diesen drei besonderen Bischöfen, für die sich später der Titel eines „Patriarchen“ eingebürgert hat, fünf Bischöfe geworden; und noch im 8. Jh wurde nur eine solche Bischofsversammlung als ein „ökumenisches“, d.h. reichsweites, Konzil anerkannt, das aus Vertretern all dieser fünf Bischöfe bestückt worden sei. In dieser Regelung zeigt sich die altkirchliche Vorstellung von Synodalität, nach welcher zentrale Fragen der überörtlichen Kirche durch eine gemeinsame Synode der führenden Bischöfe einvernehmlich entschieden werden sollten. Aus östlicher Sicht hat es daher seit dem zweiten Konzil von Nicaea (787) kein „ökumenisches Konzil“ mehr gegeben.

Schließlich hat das Konzil festgelegt, dass alle Christinnen und Christen im Wirkkreis der Synode das Osterfest am selben Tag feiern sollten. Es trifft sich daher sehr glücklich, dass die östliche wie die westliche Berechnung des Ostertermines im Jahr 2025 darin übereinkommen, dass Ostern am 20. April 2025 gemeinsam gefeiert wird. Zum besonderen Jubiläum des Konzils von Nicaea (325) hat es verschiedene ökumenische Initiativen, beispielsweise vom Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel, von Papst Franziskus oder dem Ökumenischen Rat der Kirchen gegeben, um ein gemeinsames Verfahren zur einvernehmlichen Bestimmung des Ostertermines zu entwickeln – bisher allerdings leider ohne durchschlagenden Erfolg. Vielleicht kann das 1.700te Jubiläum des Konzils von Nicaea (325) in diesem Jahr hierfür einen neuen Anstoß geben?