Vortrag im Rahmen der Absolvententagung "Paulus und die Aktualität der Rechtfertigungslehre"

Rechtfertigung wird normalerweise als anthropologische Frage wahrgenommen. Angesichts von eigenen Taten, Entscheidungen, Praktiken fragt man sich: Kann ich mich dafür rechtfertigen? Von Haus aus ist das ein juridisch konnotierter Diskurs. Denn die Fragen adressieren sich aus einer höheren Wahrnehmung wie etwa einer richterlichen Position heraus: „Kannst du dich rechtfertigen, wenn du das oder das gemacht hast, was eben gegen die Normalität ist, die akzeptiert ist?“ Vor allem Fragen nach Schuld und Scham, nach Fehlern und Scheitern, nach Untaten und Lügen werden dabei bedrängend.

Auf dieser Linie wurde Rechtfertigung während der Moderne verstanden. Sie ist dann eine Reflexionsproblematik des autonom-freiheitlichen Subjektes und schließt sich in gewisser Weise an die drei Fragen Kants (Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?) an. So kann man sich dann fragen: „Was muss ich rechtfertigen?“ Das, was ich rechtfertigen muss, ist meine Existenz. Das aber, so Martin Luthers epochale Einsicht, überfordert jeden Menschen. Niemand kann sich selbst rechtfertigen. Aber alle können daran glauben, so Luther, dass die Sühne Christi am Kreuz uns Menschen rechtfertigt. Wir haben dann keine Antwort auf die Rechtfertigung, aber die Gewissheit, es bereits allein durch die Gnade Gottes zu sein. Wir sind gerechtfertigt, obwohl wir es selbst gar nicht können.

Schon bei dieser reformatorischen Einsicht spürt man, dass das moderne subjektive Format der Frage die Angelegenheit in einer Weise verschiebt, dass die eigentliche Herausforderung, sich eben unter keinen Umständen für die eigene Existenz rechtfertigen zu können, übergangen wird. Kant lässt deshalb seine drei Fragen auch bloß in die allgemeine Frage münden, was denn wohl der Mensch sei. Der Existenzdruck war in seinem Idealismus schon zu spüren, aber er konnte ihn noch wegschieben.

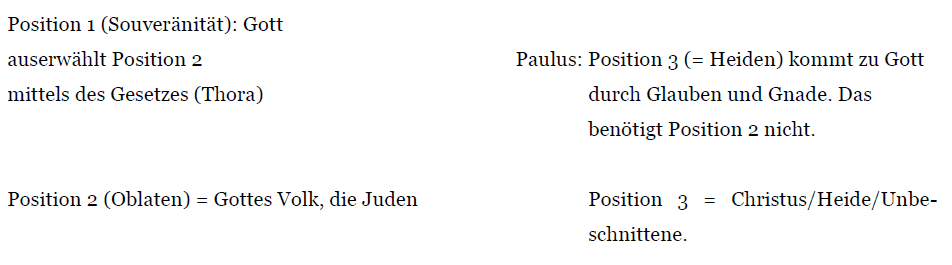

Vor allem im 20. Jahrhundert ging das dann nicht mehr. Zuviel war geschehen, was überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Die sozial und politisch zerrissene Lage ließ nicht länger zu, der angefragten Existenz auszuweichen. Das hat eine Vielzahl von intellektuellen Konsequenzen, aber es erfasste auch die Rechtfertigungsfrage selbst. Sie wird in einer neuen Paulus-Deutung markant verschoben, worüber sich erstmals exegetisch ausgerichtete Theologen aus dem englischsprachigen Bereich klar wurden. In der sog. „New Perspective on Paul“ wird herausgearbeitet, dass sie bei Paulus erst in zweiter Hinsicht eine anthropologische Frage darstellt. Primär war sie für ihn eine soziologische Anfrage, sogar eine religionssoziologische: Können sich die Christen angesichts der Tora rechtfertigen? Diese Frage stellt sich durchaus bis heute: Warum soll es einen christlichen Glauben an Jesus geben, der selbst wiederum an nichts anderes als die Tora glaubte? Können Christen und Christinnen überhaupt einen Glauben an Christus rechtfertigen? Darauf hat Paulus eine klare Antwort: Nein, sie können das nicht. Aber der Grund dafür ist überraschend: Sie können es nicht, weil sie es gar nicht müssen. Pointiert kann man das im dritten Kapitel des Römerbriefes fassen.

1. Rechtfertigung im Glauben und im Glauben allein – Röm 3

Hier finden sich zwei entscheidende Einsichten von Paulus. Erstens: Alle Menschen sind gleich, aber es ist eine belastende Gleichheit: „Denn es gibt keinen Unterschied: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.“ (Röm 3,22f) Also gilt, dass alle und zwar im Sinne von jede(r) einzelne erlösungsbedürftig sind. Die zweite Einsicht besagt: „Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus.“ (Röm 3,23f) Also gilt, dass es allein Gnade ist, erlöst zu werden, und diese Gnade bedeutet, sich nicht selbst rechtfertigen zu müssen. Schließlich misslingt das immer und ausnahmslos. Die Gnade der Erlösung liegt darin, dass wir bereits gerechtfertigt sind – und es deshalb nicht mehr müssen. Das aber ist eine Auseinandersetzung mit anderen und nicht primär mit sich. Rechtfertigen geschieht nicht existentiell für sich selbst, sondern in einer Differenz mit anderen, der nicht auszuweichen ist. Erst insofern diese unausweichliche Differenz mit anderen durch den Glauben gelöst wird, kann die Rechtfertigung existenziell bedeutsam werden.

2. Integrieren statt ausschließen – die „New Perspective on Paul“

Diese Perspektive wurde geschaffen von Theologen wie Krister Stendahl, Ed Sanders und vor allem James Dunn; auch Nicolaus Wright kann man hinzuzählen. Diese Perspektive besagt mit exegetischem Sachverstand: Rechtfertigungstheologie entsteht bei Paulus nach dem antiochenischen Streit mit Petrus, den der Galaterbrief schildert, und aufgrund der Frage der Beschneidung. Rechtfertigungstheologie entsteht nicht existentiell bei Paulus, sondern in Abgrenzung mit falschen Erwartungen, die von den Herrenbrüdern in Jerusalem ausgehen und die die sog. Heidenchristen abwerten. Rechtfertigung ist daher ein sekundäres Produkt der paulinischen Theologie in Auseinandersetzung mit der Abgrenzung, die die sog. Judenchristen von den Heidenchristen durchsetzen wollten. Sie hat daher eine (religions-)soziologische Dimension und erst danach eine anthropologisch-existentielle.

Das palästinensische Judentum pharisäischer Prägung, in der Paulus theologisch ausgebildet wurde, war davon überzeugt: Gesetz ist ein identity marker. Es stiftet diese Identität aber nicht dadurch, dass es gehalten wird, sondern dadurch, dass es überhaupt nur aufgrund der Gnade Gottes gehalten werden kann. Juden können also das Gesetz nur halten, weil Gott ihnen die Gnade dazu gibt. Sie können es nicht von sich her einhalten. Von dieser Verstiegenheit nimmt mindestens das palästinensische Judentum Abstand.

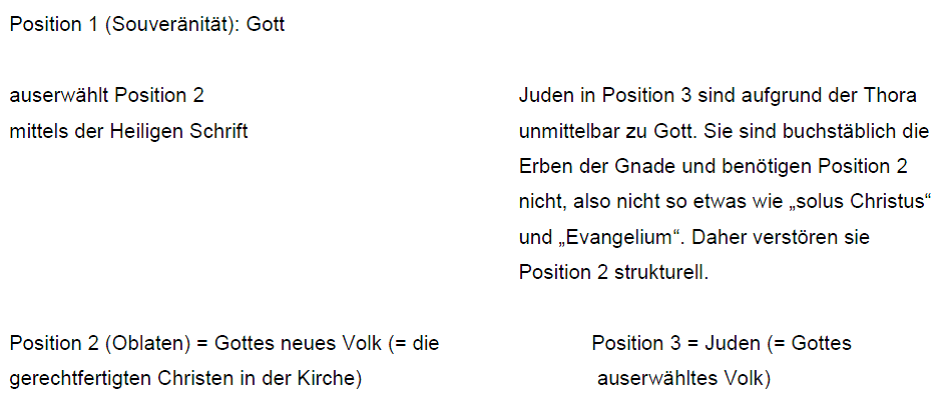

Daher ist es falsch zu sagen, Juden seien werkgerecht, wie es die andere, dunkle Seite des großen Reformators Luther noch behauptet hat. Juden vorzuwerfen, sie seinen werkgerecht, ist nichts anderes als theologischer Antijudaismus. Als gläubige Menschen wissen Jüdinnen und Juden, dass sie selbst das nicht leisten können, was die Tora ihnen an Rechtfertigung auferlegt. Sie können es, weil Gott es ihnen schenkt – in Gestalt der Tora. Ihre Rechtfertigungen sind daher auf Gnade gebaut, aber gerade deshalb in der Gefahr, sich von anderen abzugrenzen.

Der Streit zwischen Paulus und Petrus, zwischen der Theologie der unbeschnittenen Heidenchristen und der Beschneidungsapologetik der Herrenbrüder aus Jerusalem dreht sich um diese Abgrenzung. Der identity marker Gesetz wird von jenen, ziemlich gut bestimmbaren Kreisen um den Herrenbruder Jakobus und seinen Jerusalemer Anhänger, und dann eben auch von Petrus in Antiochia, als deren Abgesandte dort auftauchen, als boundary marker verstanden. Die Logik lautet: „Weil wir das Gesetz aufgrund der Gnade Gottes halten können, sind wir anders als die anderen und die anderen von der Gnade des Gesetzes ausgeschlossen. Sie müssen erst einmal Juden werden, um überhaupt zur Gnade erwählt zu werden.“

Die große Leistung des Paulus besteht dann in der Auflösung der Grenzziehung durch die Identifizierungsmöglichkeit: Er belässt den identity marker ‚Gesetz‘ bestehen, aber er überwindet den ‚boundary marker‘, den die Herrenbrüder dem Gesetz geben. Daher sagt Paulus: Es genügt der Glauben an Christus, der wiederum keine Leistung der Person, sondern eine Gnade Gottes ist, um gerechtfertigt zu werden. Zu diesem Glauben kommen auch die Ungläubigen, also die Heiden. Dieser Glaube schließt niemanden aus, gerade weil seine Gnade der Rechtfertigung die Identität aller Gläubigen ausmacht.

Diese Trennung der Identität von der Ausgrenzung ist schiere Erlösung. Sie erlöst davon, sich so sehr im Recht zu sehen, dass die anderen sich rechtfertigen müssen, ohne es zu können. Das geht deshalb nicht, weil eben alle Sünder sind, also alle Rechtfertigung (auch vor dem Gericht Gottes) benötigen, die aber niemand leisten kann. Diese Trennung von den boundary markers erlöst aber auch von einer individualistischen Engführung der Rechtfertigung auf „ich und der liebe Gott“, wie sie bei Luther zu beobachten war. Daher die Behauptung der New Perspective on Paul: Rechtfertigung war nicht das zentrale Thema des Paulus – das war Gnade und zwar die Gnade des Glaubens, die von Christus kommt. Und deshalb konnte er darauf beharren, dass niemand, der Christus glaubt, sich rechtfertigen muss, kein Jude zu sein, also nicht beschnitten zu sein.

Und schließlich ist diese Trennung eine Erlösung von falschen Fronten: In der Rechtfertigung geht es um die Wertschätzung von anderen, weil auch die sich nicht rechtfertigen müssen, einen bestimmten Glauben nicht zu haben (etwa den christlichen, aber auch andere). So wie eben kein Christ sich dafür rechtfertigen muss, nicht den jüdischen Glauben an das Gesetz als eine ausschließlich für Juden vorhandene Erlösung/Gnade zu haben. Unter dieser Rücksicht kann man auch die scharfen Abgrenzungsproklamationen in Gal 2, aber auch in Gal 5 anders interpretieren.

3. Gal 5 – Glauben jenseits der Selbstidentifizierung der Glaubenden

Normalerweise wird der Galater-Brief als Trennung des Evangeliums vom Gesetz interpretiert. Das geschieht nicht zuletzt wegen der Deutung Luthers, der eben Rechtfertigung noch nicht soziologisch begreifen konnte. Die binären Codierungen: „Gesetz oder Evangelium“, „Werke oder Gnade“, „Glauben oder Liebe“ reichen nicht aus. Vielmehr gilt: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!“ (Gal 5,1) Niemand muss und niemand darf sich in die Position rücken zu lassen, sich für den Glauben rechtfertigen zu müssen.

Wer sich beschneiden lässt, fällt aus diesem Glauben heraus, sofern er nicht schon beschnitten ist. Denn ebensowenig wie jemand sich dafür rechtfertigen muss, nicht beschnitten zu sein, muss jemand sich dafür rechtfertigen, es zu sein. Niemand muss sich dafür rechtfertigen, Jude zu sein. Das ist in antijudaistischen Zeiten und in den neuen Zuckungen des Antisemitismus keine unbedeutende Einsicht. Damals zwischen Paulus und der Herrenbrüdertheologie galt das umgekehrte: Niemand muss Jude werden im Sinne der boundaries des Gesetzes, um erlöst zu sein. Vielmehr werden wir befreit – zur Freiheit befreit, wie Gal 5 sagt.

Also sind wir nicht einfach frei, wie das moderne autonome Subjekt sich das vorstellt und wünscht. Wir sind zur Freiheit befreit, wir bewegen uns also auf einer höheren, komplexeren Eben. Wir sind zur Freiheit befreit, sich nicht im eigenen Glauben rechtfertigen zu müssen. Unsere Freiheit ist die Freiheit von der Rechtfertigung dafür, anders zu sein, als andere sich das als normal vorstellen. Wir sind ebenso zur Freiheit befreit, niemand anderen nötigen zu müssen, sich für den eigenen Glauben – auch wenn er nicht der an Christus ist! – zu rechtfertigen. Freiheit ist keine primäre existentielle Angelegenheit, sondern eine zweite Ordnung über der Normalordnung. Es handelt sich um eine Befreiung zur Freiheit der Gnade, die eine Freiheit von Rechtfertigungszwängen ist.

Warum ist das einerseits so revolutionär, wie man an Luthers Riesenleistung der Rechtfertigungstheologie sieht, die vom Zwang, sich Ablässe der Gnade kaufen zu müssen, befreit und deshalb das Individuum vor Gott stark macht, und andererseits zugleich so umstritten? Warum gibt es erst nach fast 500 Jahren (1999) eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung? Und warum ist er dieses Jahr das Reformationsjubiläum halbwegs ökumenisch gelungen?

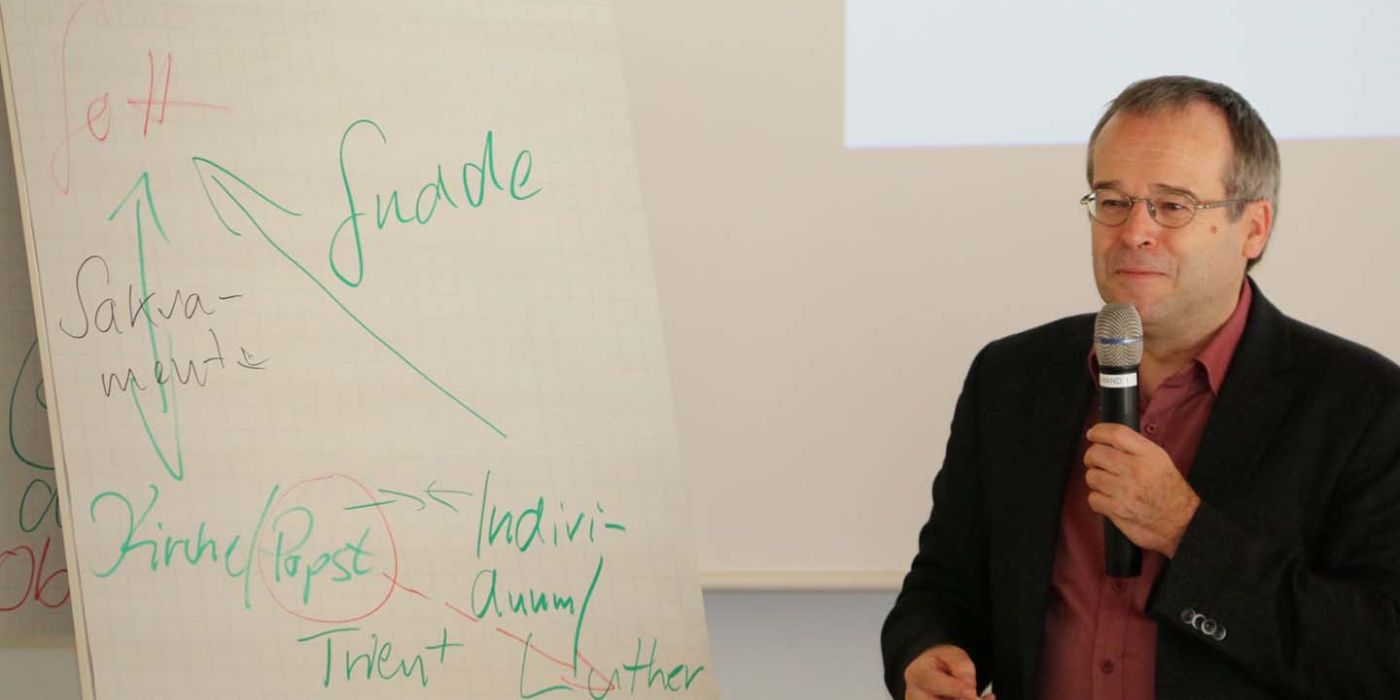

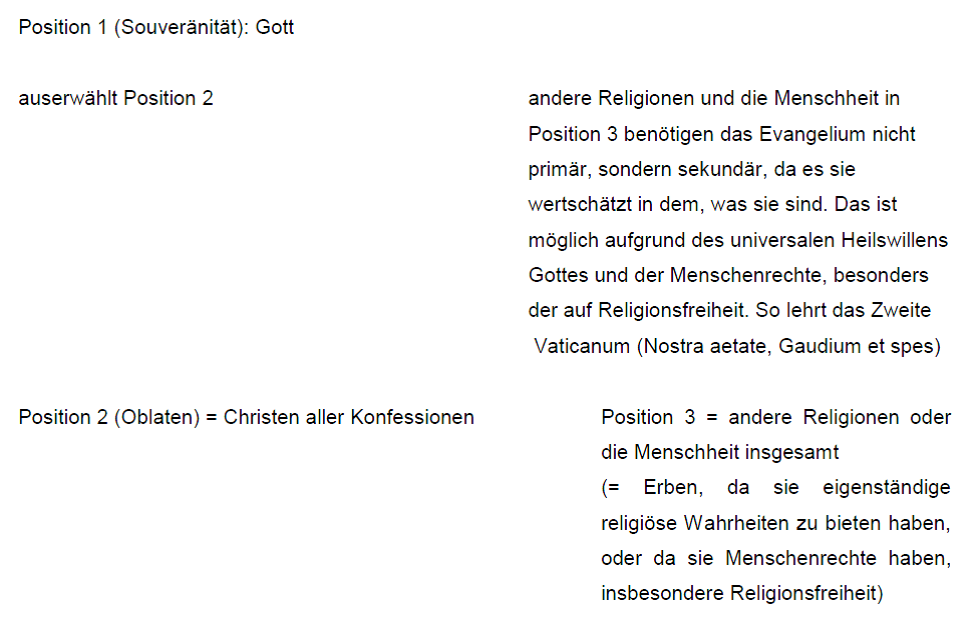

Der Grund liegt in dem Dreiecksproblem, das mit der Rechtfertigungstheologie des Paulus verbunden ist: diejenigen, die Gottes Herrlichkeit verloren haben, bedürfen einer Erlösung durch Christus, um von Gott gerechtfertigt zu werden. Es ist ein Dreieck aus Gott, den Sündern und dem gekreuzigten Christus. Röm 3, wo der Verlust der Herrlichkeit Gottes beklagt wird, sagt ja: Wir werden im Glauben in die Lage versetzt, Gottes Herrlichkeit für uns zu erlösen im Sinne einer Gabe der Gnade, und daher andere mit ihr zu verbinden. Nicht wir erlösen, aber wir erlösen diese Herrlichkeit, was gleichbedeutend mit der Fähigkeit ist, zu leben, ohne sich für die eigene Identität rechtfertigen zu müssen, weil diese Identität eben keine Ausschließung anderer bedeutet.

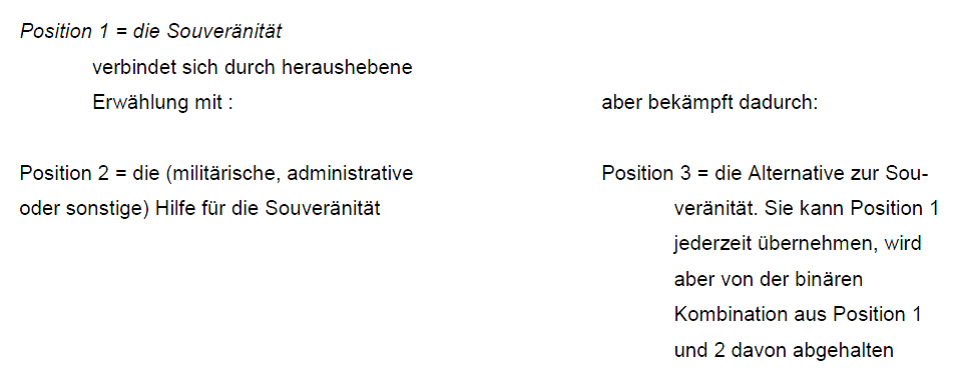

Dieses Dreiecksproblem kommt nicht von ungefähr. Es entspricht strukturell einer Dreieckslage, die mit menschheitsgeschichtlichen Machtausübungen verbunden ist und die von den Mythen diverser Zivilisationen nachhaltig erzählt wird.