Man kann Gott also nach Kant auf der Ebene der theoretischen Vernunft nicht beweisen – aber man kann ihn in der praktischen Vernunft, also auf der Ebene der moralischen Gesetzgebung als notwendig sehen. Was aber heißt das?

Kant konzipiert Freiheit als das Vermögen, etwas von selbst beginnen zu können. Der Mensch kann das, er steht mit seinem freien Willen insofern über der determinierten, also nicht durch Freiheit gekennzeichneten Natur. Und da der Mensch frei ist, kann, ja, muss er moralisch handeln. Dazu gehört, dass er die Freiheit anderer respektiert, er soll andere Menschen nie als „Mittel zum Zweck“ benutzen, sondern sie als „Zweck an sich“ ansehen. Andere nicht auszunutzen, ist ein Gebot der praktischen Vernunft. Da der Mensch frei ist, muss er außerdem nach einem „kategorischen Imperativ“ handeln, der für alle Menschen gilt. Kant fasst das in die bekannten Worte: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“

Nach Kant ist jeder Mensch „glückswürdig“, er hat das Recht auf ein geglücktes Dasein, für sich selbst und für andere. In seinen Worten: „Tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein.“ Glück allerdings ist auf Hoffnung angewiesen. Dass ich und andere glücklich sind oder werden, ob in diesem oder einem (möglichen) künftigen Leben, kann nicht von mir selbst oder anderen garantiert werden. Hier, auf dieser Ebene, führt Kant Gott ein: Gott ist nicht nur Urheber der Kausalität der Natur (theoretische Vernunft), sondern auch der Kausalität aus Freiheit (praktische Vernunft), und verbindet daher beide Ordnungen miteinander.

Entscheidend ist: Gott ist für Kant notwendig (oder mit Bindestrich: not-wendig), er allein garantiert die „Glückswürdigkeit“ des moralisch guten Handelns. Nur: Gott ist und bleibt nicht beweisbar. Seine Existenz ist als Postulat zu verstehen. Gott ist das, was sein soll, damit unsere menschliche Existenz nicht sinnlos ist, auch wenn er sich einer Erschließung durch die Vernunft entzieht. Die Erkenntnis, dass wir über Gott nicht einfach verfügen können, um dann alles Weitere, das für unsere Theologie gegebenenfalls nützlich ist, aus diesem Gottesbegriff abzuleiten – auch sie ist ein Verdienst Kants.

Das Verhältnis der katholischen Theologie zum einst verfemten „Alleszermalmer“ und später als Referenz der „anthropologischen Wende“ wirkmächtigen Protestanten Kant kann uns auch heute noch zu denken geben. Denken wir an Kant, haben wir uns weiterhin zu fragen: Was kann ich wissen? (Dass Gott sich uns selbstverständlich offenbart, oder von uns erst individuell gefunden werden muss?) Was soll ich tun? (Das, was kirchlich geboten ist, oder das, was das moralische Gesetz in mir fordert?) Was darf ich hoffen? (Hoffentlich – damals wie heute – mehr, als die „theoretische Vernunft“ erschließen kann.)

Und was ist der Mensch? Theologinnen und Theologen werden – auch lange nach Kant – nicht zuletzt daran gemessen werden, ob sie diese Frage sinnvoll beantworten können.

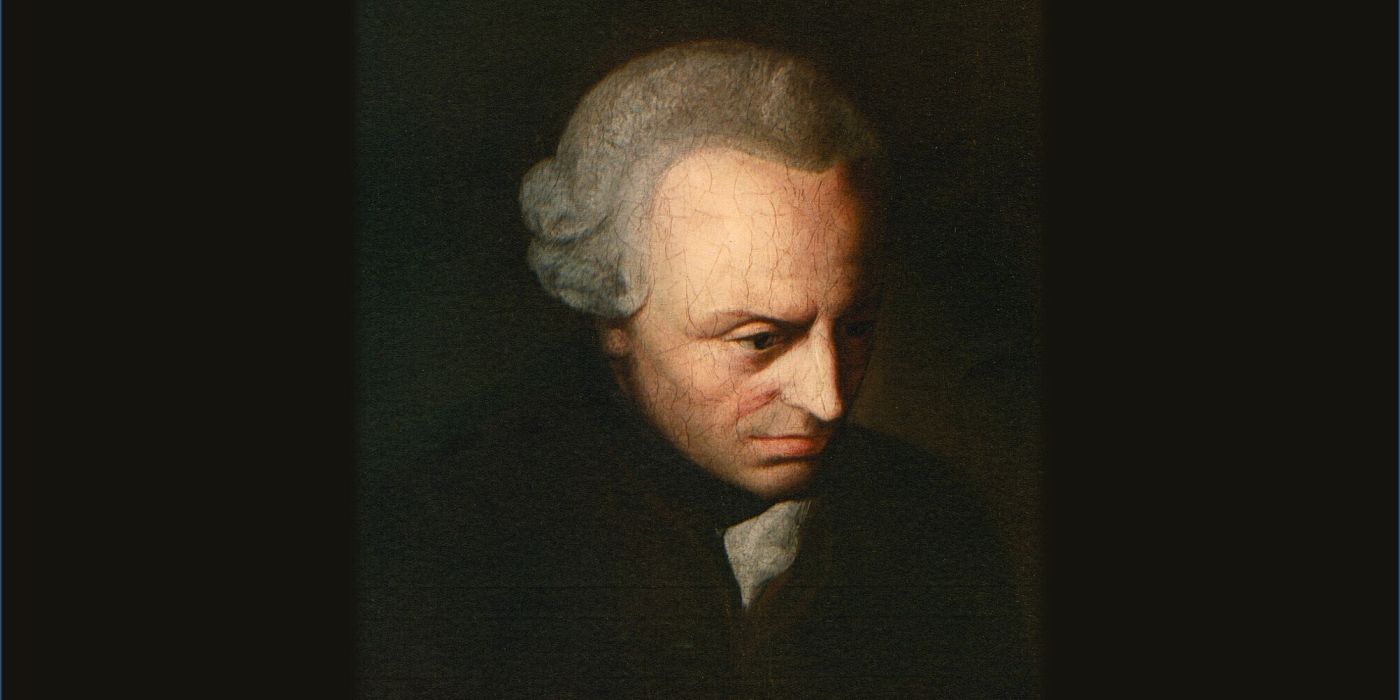

Die Zitate folgen: Immanuel Kant, Sämtliche Werke (Hg. Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften), Berlin 1900ff. Auch online verfügbar.